Der Blätz

Der typischste und bekannteste Schwyzer Maschgrad ist der Blätz. Sein Name erhielt er von den vielen Stoffblätzen, welche an seinem Kleid aufgenäht sind. Dr. Erich Schwabe hat ihn wie folgt charakterisiert:

Wichtigste Erscheinungsform im Reigen der Nüssler ist seit langem der 'Blätz'. Sein aus bunten, eckigen oder runden Stoffresten geschneidertes Gewand lässt sich zwar von dem eines Harlekins der Barockzeit ableiten, ist demnach nicht sehr alt, so wenig wie der Breitkrempige, aus Bast geflochtene und mit Stoff überzogene sogenannte 'Schinhuet'. Weiter zurück deuten wohl das auf einem Bandelier schräg über den Oberkörper getragene Schellengeröll und der Tannreisbesen, der sich in steter Bewegung befindet und dessen tieferer Sinn zweifellos etwa dem des fruchtverheissenden Tännchens eines 'Wilden Mannes' entspricht.

Dr. Erich Schwabe: Schwyzer Volksbräuche, Silvia-Verlag Zürich 1969, Seite 38

Der zentrale Blätz ist wohl barocken Ursprungs. Aus dem barocken Schauspiel stammt unsere Hauptfigur sicher ab. Sein Vorbild war der italienische Arlecchino (Harlekin), welcher ebenfalls ein Blätzmuster trug. Deshalb nennt man heute den Blätz vereinzelt noch "Harrliging". Diese These unterstützt auch der berühmte und kompetente Volkskundler Karl Meli: « Kein Geringerer als Arlecchino hat ursprünglich ein solches zerrissenes und zerflicktes Lumpenkleid getragen; die bunte, charakteristische Rautenmusterung, ist nichts anderes als Verfeinerung und Stilisierung der scheckigen, aufgenähten Hudeln.»

Karl Meuli: Gesammelte Schriften, BL, Schwabe Verlag & Co Basel 1975, Seite 192

Natürlich wurde er vom Arlecchino her abgewandelt, vor allem was den Strohhut vom Blätz betrifft. Den Utensilien wird oftmals kultische Bedeutung als Fruchtbarkeitssymbole zugemessen, was aber sehr schwer zu belegen ist. Das lustige Treiben hat man früher als Freundlichkeit der Masken gegenüber den Fruchtbarkeitsgöttern gedeutet oder als ausgelassene Freude am bevorstehenden Frühling. Heute können diese Motive sicher nicht mehr angegeben werden.

Der wohl älteste erhaltene Blätz mit Holzmaske steht im Turmmuseum von Schwyz.

Paul Kamer hat im Japanesenspiel "Dr Blätz" von 1970 alle Figuren der Kritik der Schuljugend ausgesetzt. Es galt, den am besten tanzenden und den am treuesten charakterisierenden Maskentyp herauszufinden. Der Blätz, die landeseigene Nachbildung des italienischen Harlekins, welcher eine Mischung des Wildmann und der Comedia dell' arte-Figur darstellt, schneidet am besten ab. Unerkenntlich ist die hervortretende Ständekritik an den Schwyzer.

Hier die Charakterisierung Paul Karmers:

Blätz:

„Ich bin äs Chind vo Norde-n und Süüde

Ich cha huuse-n und ich cha güüde,

bin e Verruckte-n und tue doch fyn,

tanze nach Takt und Disziplin.

Der eint Aehnivatter isch dr Wild Maa

mid Chriis und Blätzen und Zottle draa.

Was ich vom Wältsche ha, luschtig und flingg,

das heisst dett unde“

Schulherr:

«Chönd-ier nid us dem Muschter gsejh

dass-es Gedult bruucht, ä Mäntsch zäme z'stucke,

all die Mödäli, all die Mugge,

tunkels und heiters, g'egget und rund,

lüünisch und ehrli zur glychlige Stund»

Paul Kamer: Dr Blätz, Triner Druck, Schwyz 1970, Seite 41

Das Gewand und die Utensilien

Der Besenstiel soll vom Umfang gut in die Hand passen. Wenn er in der Hand gehalten wird, ragt er gut über den Kopf hinaus. Am Stockende werden an jedem Fasnachtstag Tannästchen mit "Hagraffen" und Schnüren festgemacht, so dass ein dichter Tannenbesen entsteht.

Das Brot wird heute selten mehr an den Besen gesteckt. Es wird bis unter den Astansatz hinaufgeschoben und sollte den ganzen Tag halten. Meistens kam eine vorgelochte Doppelwegge aus Sauerteig an den Besen, die am Vorabend verteilt wurde. Natürlich ist diese Wegge am Ende vom Besen recht schwer zum Herumtragen.

Die Handschuhe sind, wie bei allen Maschgraden, schneeweiss.

Die Schuhe müssen schwarze Halbschuhe sein. Gerne werden auch noch die schwarzen Lederhalbschuhe mit "feinen Sohlen" getragen.

Der Orangensack ist schneeweiss und wird im Arm, ganz nah zum Körper getragen, oder über die Schulter geschlagen. Er hat Masse von ca. 40 x 45 cm und am Rand einen Trägerbändel eingezogen, mit dem der Sack geöffnet und geschlossen werden kann.

Das Kissen gibt dem Blätz eine erweiterte Bauchform. In der Umgangssprache nennt man diesen Gegenstand nur "Buuch". Es ist halbkreisförmig und aus festem Stoff, der mit Füllmaterial gestopft ist. An den Ecken befinden sich Tragriemen mit einem verstellbaren Verschluss.

Das Kopftuch des Blätzes deckt den Nacken und die Schultern und wurde früher als Zeichen der Knabenschaft (Junggeselligkeit) ausgelegt. Es ist weiss und hat die Masse von ca. 40 x 80 cm. Vorne hat es einen Schlitz für den Kopfausschnitt. Unter dem Schlitz ist es zugenäht und deckt somit auch den Hals. Über das Kopftuch kommt dann die Maske.

Der Schellengurt hat seinen Ursprung im Schellengeschirr der Pferde. Dieses Geschirr band man zusammen und hatte so die ersten Schellengurte. Er ist also geschlossen und wird immer über die rechte Schulter gelegt und endet somit an der linken Hüfte. Er ist an der Körpergrösse angepasst und ca. 1.80 m lang und gut gepolstert. Der Gurtrand ist in einer Grundfarbe mit Stoff oder Leder eingefasst. Die andere Farbe ziert den Gurtgrund. Oft ist der Rand noch mit ledernen Spitzenhalbkreisen verziert. Der Gurt trägt 37 Kreuzglocken, nicht etwa Schlitzglocken, die einmal bewegt, noch lange aus den vier Schlitzen und acht Löchlein klingen. Unterlegt sind sie durch Rosetten. Natürlich gibt es verschiedene Modelle, beschrieben werden die gebräuchlichsten. Die Schellen sind abwechslungsweise paarig und einzeln angeordnet. In Beckennähe wird der Gurt durch einen Lederriemen zusammengehalten. An den abgerundeten Gurtenden befinden sich zwei grosse Kordeln in den Farben des Blätzgewandes.

Die Herstellung des Gurtes erfordert aufwendige Sattlerarbeit. Zudem sind Schellen und die Kordeln (Zöttel) ausserordentlich teuer.

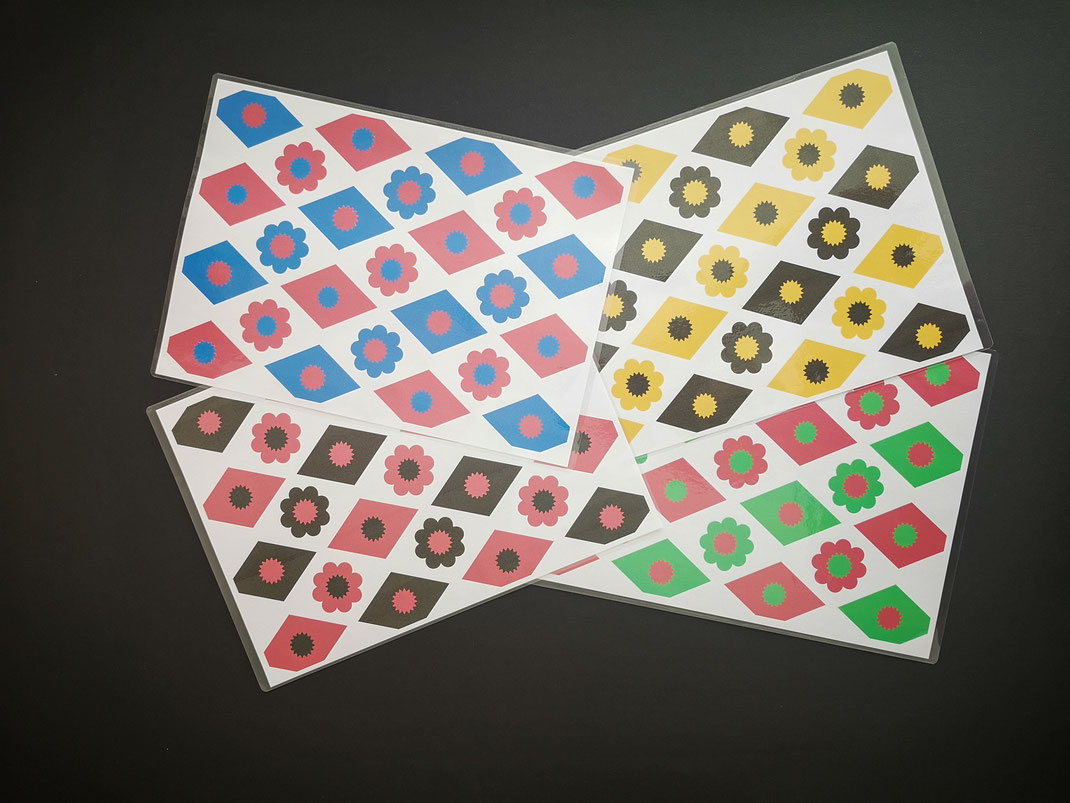

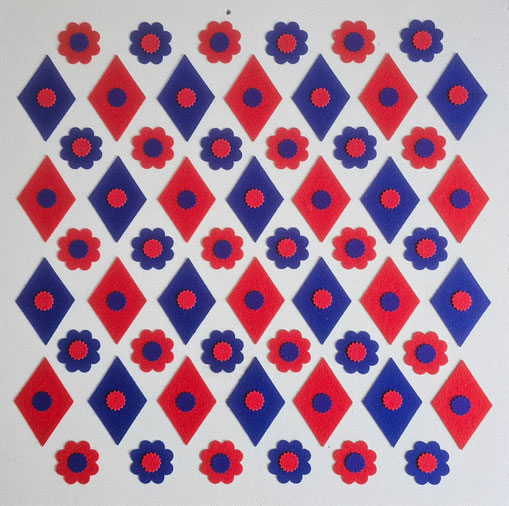

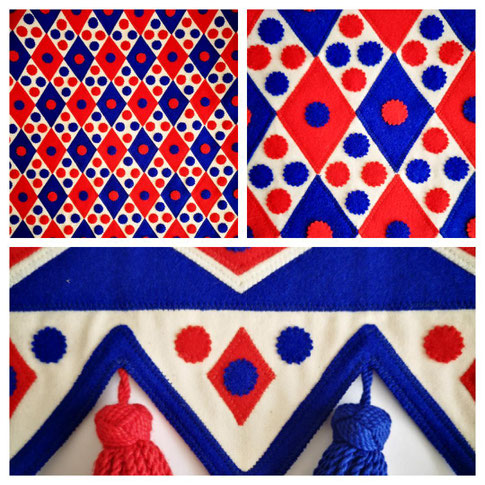

Das Grundmuster: Der Blätz hat meistens die drei Grundfarben weiss, schwarz (oder blau) und rot.

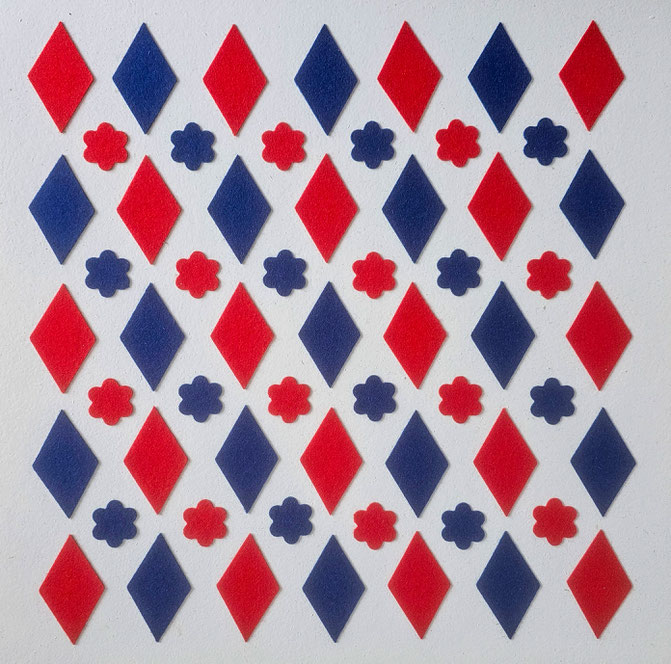

Früher wurden noch verschiedene andere Muster aufgenäht. So waren zum Beispiel die Rauten nicht versetzt, also in senkrechten Reihen angeordnet und es wurden viel mehr Kreise aufgenäht. Alle Teile müssen auf den Grundstoff aufgenäht werden. Es sind doch immerhin ca. 2400 bis 2500 Filzteile.

Auf den weissen Grundstoff kommen die Farbkombinationen rot-schwarz, rot-blau, gelb-schwarz und bordeauxrot-grün.

Ein heute häufig verwendetes Grundmuster:

Die Hosen sind weit und werden mit Hosenträgern gehalten. Sie besitzen einen geknöpften Hosenschlitz und einen Sackschlitz. Auf diese weissen Stoffhosen werden nun die Krapfen und Rosetten genäht, die aus imprägniertem Stoff gestanzt werden. Der Stoff ist äusserst schwer zu beschaffen. An den Beinaussenseiten läuft in der Mitte ein blaues Fitzband senkrecht bis hinunter ans Hosenende, wo es in das blaue Fitzband mündet, welches waagrecht um den Hosenbeinabschluss läuft. Auf diesem blauen Band sind folgende Teile in der Längs- oder Querrichtung angeordnet: Auf einer weissen Raute klebt eine rote kleine Raute und auf dieser noch ein blauer, kleiner Kreis oder eine Rosette.

Die Jacke hat das gleiche Grundmuster und Grundstoff, wie die Hosen. Sie ist kragenlos und zum Knöpfen auf der Bauchseite. Die Ärmel sind mit dem gleich gestalteten Fitzband abgeschlossen. Dasselbe Fitzband verläuft senkrecht über die Mitte der Bauchseite. Am unteren Ende der Jacke ist auch ein Fitzband, nachher schliesst aber noch ein ca. 6 cm breites, weisses Grundstoffband ab. Darin sind rund herum Rosetten in den zwei anderen Grundfarben abwechselnd angenäht und daran kleine Kordeln oder kleine Zöttel in den aufgenähten Farben. Diese Zöttel ragen unter dem Jackenrand heraus.

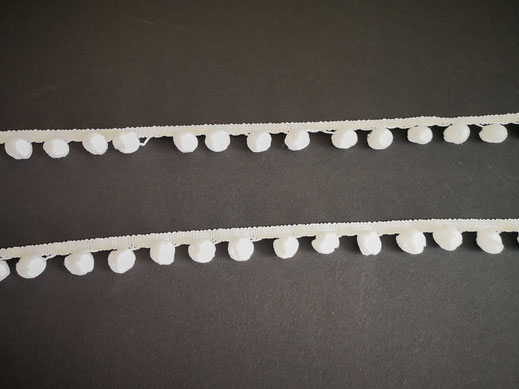

Der Hut ist aus Stroh. Der Kopfdeckel und der Rand sind mit Karton verstärkt. Der ganze Strohhut wird mit dem weissen Grundstoff überzogen; auch die Unterseite. Dann kommt auf die Oberseite das Grundmuster, welches blumenförmig gegen die Hutmitte hin angeordnet ist. Ein blaues Seidenband wird oft um den Hutaufsatz herum gewunden, welches hinten hinunterfällt. Um den Hutdeckel und den Hutrand werden Bordüren (bandartiges Gewebe mit Ornamenten) genäht oder auch Spitzenbänder (gehäkeltes Flechtwerk), an denen weisse Soff- oder Schaumstoff-kügelchen befestigt sind. Am grösseren Rand sind dies ca. 20 Kügelchen. Dem Kopf entlang führen zwei weisse Stoffbänder, die das Binden unter dem Kinn ermöglichen und so den Hut festhalten.

Die Maske

Die Blätzmaske hat einen rosaroten Ton und das Gesicht erscheint ziemlich ausgeglichen und gleichmässig abgerundet. Es sind keine grossen Erhöhungen vorhanden. Der Mund ist klein, spitzig und rot und der schwarze, gewellte Schnauz befindet sich unter der grundfarbenen Stubsnase. Die Nasenflügelenden sind mit schwarzen Strichlein angedeutet. Die Nasenlöcher sind blattförmig herausgeschnitten. Die Backen sind an den leichten Erhöhungen kreisförmig rot angefärbt. Bräunlich getönt ist die Augenpartie. Die blauen Pupillen mit den Gucklöchern sind von einem weissen Halbkreis umgeben, ob jenem sind den schwarzen Augenwimpern eingezeichnet.

Ehe an der Stirnfront die Augenbrauen zu erkennen sind, sieht man noch einen gewölbten Strich über den Wimpern. Wie an allen Masken wird am Stirnabschluss und am Kinn inwendig Watte mit Bostich hineingemacht. Auf Augenhöhe befindet sich ein Gummizug, ohne diesen würde die Maske am Kopf nicht halten.

Gesamteindruck: Die Blätzmaske macht einen freundlichen, zufriedenen Eindruck. Der Ausdruck ist gütig, aber durch die Starrheit etwas unpersönlich.

Das Verhalten

Der Blätz ist ein äusserst lebendiger Maschgrad, der viel herumspringt, damit sein Rollengurt ertönt. Selten sieht man ihn ruhig, meistens tänzelt er. Gerne wuschelt er mit seinem Besen den Leuten auf dem Kopf herum. Sein Gewand zu tragen verlangt sehr grosse Ausdauer.

Die Häufigkeit im Auftreten

Anno 1978: In der Rott traf man ihn immer, meistens mehrere. 1978 waren in der Garderobe der Schwyzer Nüssler, früher Gesellschaft zur Hebung alter Fasnachtssitten und Gebräuche, 24 Blätze vorhanden. Heute sind um die 50 Blätze in der Garderobe zum Verleih.

Stand 2025: Die meist gesehene Figur in der Schwyzer Fasnacht. Der Wunsch nach einem eigenen Blätz boomt, was auch die Zunahme an privaten Kostümen zeigt. Die Nachfrage nach den Blätzen ist deutlich zunehmend. Wer möchte nicht einmal den edelsten der Schwyzer Nüssler getragen haben? Die Garderobe der Schwyzer Nüssler führt derzeit ca. 50 Stück.

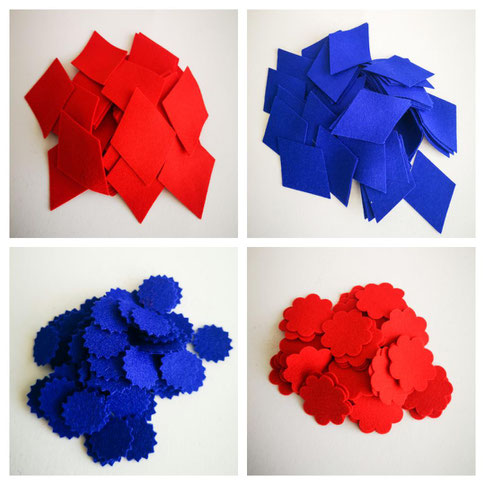

Schwyzer Blätz Stoff und Stanzvorlagen

Original Schwyzer Blätz Muster

Die Krapfen, Blumen und Punkte sind Original Schwyzer Blätz Grösse.

Auf Wunsch andere Muster möglich.

Auch eine sehr gute Qualität vom Grundstoff ist lieferbar.

Schwyzer Kleeblätz

Steiner Blätz

Brunner Blätz

Sattler Blätz

Blätz Hüte und Zubehör